Margaret Thatcher y el movimiento obrero británico. Parte 3: Las consecuencias.

En los años 80, el cambio del modelo de bienestar al neoliberalismo aumentó la desigualdad y precarizó el trabajo. En el Reino Unido, estas políticas debilitaron la unidad obrera y el Estado se desentendió de la asistencia social. Esto llevó a un desempleo estructural y a la marginación de barrios obreros, mientras el laborismo perdió su conexión con la clase trabajadora.

HISTORIA

Nicolás Godoy

6/8/20247 min read

En la década del 80’ se profundizaron las transformaciones que iniciaron en los 70’, cambia el rol del Estado, se pasa del modelo del Bienestar, al modelo neoliberal. También se modificó el patrón productivo, del rígido al flexible. A lo largo de los artículos se observa como estas dos transformaciones afectan al movimiento obrero, que resistió firmemente, pero que no pudo frenar el aumento de la desigualdad social y las relaciones laborales precarias, que perjudicó a la mayoría de la clase trabajadora aumentando su explotación.

Si bien, el neoliberalismo impuso condiciones de manera global, “en el Reino Unido en muchos sentidos ha empeorado más que la mayoría en relación a sus tradiciones en cuanto a bienestar, salarios altos y fuerte organización de la clase obrera”. (German, 2016: 8) El hecho de delegar al mercado el cambio de la economía consiguió profundizar las diferencias socioeconómicas existentes.

Varias de las consecuencias que se observan debido a la implementación del modelo de la flexibilidad son “el desarrollo del subempleo, el empleo de la mujer, el trabajo a tiempo parcial, un elevado margen de movilidad laboral y el empleo independiente”, y la necesidad de la recalificación de los obreros, con un Estado ausente. Esto provocaba que “la amenaza a la pérdida del empleo, la inestabilidad laboral y el riesgo de la descalificación del trabajo fueron el verdadero estímulo que impulsó el aumento de la tasa de productividad” (Farfán, 1991: 111)

El Estado no solo se encontraba ausente en el proceso de transformaciones laborales, tras el abandono de negociaciones de tipo corporativas, también se ausentaba en lo que refiere a la asistencia social. En 1988 la Ley de Seguridad Social disminuyó el presupuesto referido a estas cuestiones. El gobierno Tory justificó estos recortes con un discurso que planteaba que los subsidios generaban pereza en la población, discurso que penetraba en el sentido común de la clase obrera, con la complicidad de los medios de comunicación, que presentaban a los desempleados como gente irresponsable, inútil e indolente.

De esta manera se conseguía dividir a la clase y al movimiento de los trabajadores, en tanto que los que aún poseían empleos creían que tenían que pagar impuestos para mantener a holgazanes dependientes de subsidios. Así se generaba una falsa división entre empleados y desempleados, porque, aunque muchos no posean empleo, son todos miembros de la clase que vende su fuerza de trabajo como mercancía en el mercado.

Esto demuestra la crisis de conciencia que estaba sufriendo la clase obrera, era la imposición del sentido de individualidad por sobre el de colectividad. Al respecto de esto Hobsbawm nos dice que:

Lo que proporcionaba a los movimientos y partidos obreros su fuerza era la convicción justificada de los trabajadores de que la gente como ellos no podía mejorar su situación mediante la actuación individual, sino sólo mediante la actuación colectiva, preferiblemente a través de organizaciones, en programas de asistencia mutua, huelgas o votaciones (Hobsbawm, 2011: 266)

Esto efectivamente se iba perdiendo debido a lo hegemónico de las ideas e intereses del neoliberalismo representadas en el gobierno, pero a esto también se le suma que las nuevas tecnologías generaban un nuevo escenario donde se reemplazaron los antiguos lugares de encuentros del espacio público que hacían a la vida de los trabajadores por la "privacidad" de sus casas. Consecuencia del consumo y de tener la capacidad de acceder a las mismas debido al periodo anterior donde predominaba el empleo estable con buenas condiciones. Esto cambió la vida de los trabajadores y fue minando el sentido colectivo que era pilar del movimiento obrero. “La prosperidad y la privatización de la existencia separaron lo que la pobreza y el colectivismo de los espacios públicos habían unido.” (Hobsbawm, 2011: 267)

Otra de las consecuencias tiene que ver con las mujeres y los cambios que ocurren en la familia. Este nuevo contexto cambió los roles tradicionales, y las mujeres debieron salir a trabajar, junto a su pareja o para sostener al grupo familiar debido a que el hombre se encontraba desempleado. Esto planteaba una disyuntiva, entre lograr la independencia económica y los valores establecidos de la época al respecto de tener que cuidar a la familia.

Más allá de que trabajase la mujer, se esperaba que cumpliera las mismas obligaciones domésticas y todo esto generaba tensiones dentro de la familia. Entonces quedaban dos opciones para ellas, seguir eligiendo la vida familiar tradicional o el individualismo. Este último con la carga de que los salarios eran menores que el de los hombres y que se estigmatizaba a las mujeres y madres solteras o divorciadas.

Continuando con las cuestiones que afectan a la vida de las familias obreras, los padres no estaban preparados para formar a sus hijos en un mundo completamente diferente al suyo, un mundo donde el pleno empleo era ya un recuerdo y donde la realidad de las décadas del 80’ y 90’ deparaba un destino incierto a los jóvenes. A partir de este periodo lograr sostenerse mes a mes era un desafío debido a la falta de posibilidades por el alto desempleo, al empleo temporal y precario, la disminución de los servicios sociales y las calificaciones necesarias para acceder a los mejores trabajos. En oposición a las oportunidades de las generaciones previas que con la mayoría de los empleos podía acceder a un nivel de vida donde se podía lograr más que satisfacer las necesidades básicas.

La producción se desprendía de los trabajadores, mientras la economía librada al mercado no generaba nuevos trabajos. El movimiento obrero, golpeado tanto por el gobierno como por la crisis económica, pasaba de su rol principal que era la búsqueda de mejores condiciones laborales a defensores de los puestos de trabajo, esto demostraba otra de las implicancias del neoliberalismo sufrida en este periodo. Además, el desempleo que se generó en esta época sería estructural, porque jamás se recuperarán esos puestos laborales.

Las consecuencias también se observaban espacialmente, los antiguos barrios obreros se convertían en sectores marginales, donde sus habitantes además de ser desempleados y estigmatizados por depender de la asistencia social, sufrían diversos problemas sociales.

A pesar de todo lo mencionado, para 1987 Thacther lograría su tercera victoria consecutiva, la cual se debió a que el laborismo no supo y no quiso representar a los sectores sociales que se oponían al gobierno conservador. "Cayeron" en el discurso thactcherista de la división entre empleados y desempleados.

El resultado de la falta de representatividad del laborismo podría verse reflejado en la disminución tanto de sus votantes como de la participación electoral. El histórico partido que supo representar los intereses del movimiento obrero británico ni siquiera había presentado un apoyo sólido a la causa de los mineros.

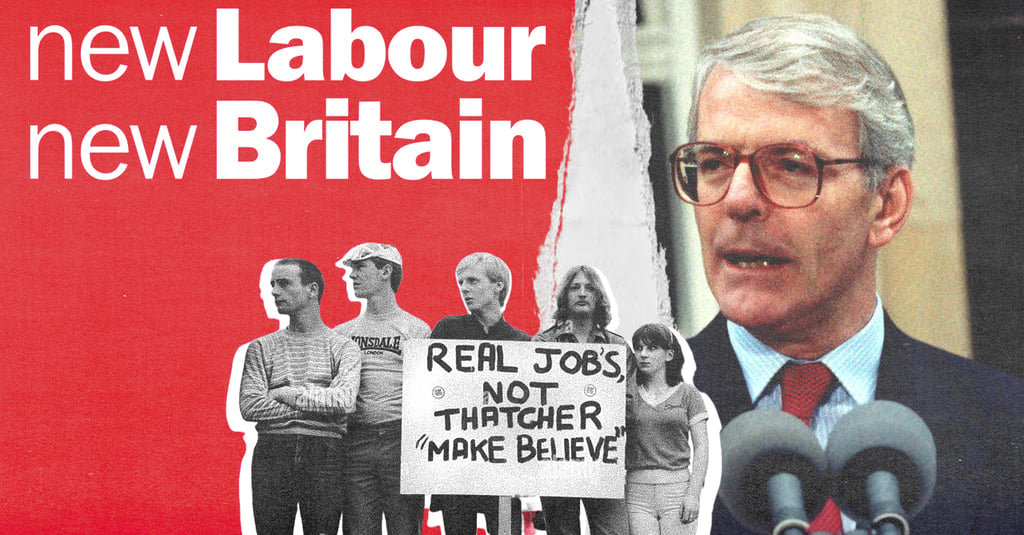

El laborismo se acomodaba a la nueva economía y apelaba a un electorado diferente. “El éxito de los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña se basó fundamentalmente en el abandono del Partido Laborista por parte de los trabajadores cualificados”, lo cual era otro motivo que profundizaba aún más las divisiones dentro del movimiento “Así pues, los trabajadores cualificados y respetables se convirtieron, acaso por primera vez, en partidarios potenciales de la derecha política” (Hobsbawm, 2011: 268). La caída del laborismo formaba parte de un proceso global de crisis de partidos socialdemócratas y se anticipaba el surgimiento del New Labour*.

Tan solo 3 años después de la contundente victoria “Thatcher era forzada a dimitir ante la virulenta oposición pública a su tasa comunitaria, popularmente conocida como la Poll Tax (…) Ante manifestaciones masivas, disturbios en el centro de Londres” (Todd, 2018: 353). Más allá de esto, se sucedieron gobiernos conservadores. El continuador fue John Major, quien gobernó hasta el año 1997.

En tanto las organizaciones obreras “Durante un período de más de 30 años (…) vieron reducido el número de sus afiliados casi la mitad: de cerca de 14 millones en 1979 a una cifra por debajo de los 7 millones en la actualidad.” Ni siquiera posteriormente al periodo analizado se han derogado las leyes que transformaron “a los sindicatos británicos en los más limitados de Europa.” (German, 2016: 9)

Gran Bretaña quedó asociada con el empeoramiento de las condiciones de vida, una economía donde la manufactura ha sido destruida en forma deliberada en favor de las finanzas, burbujas financieras e inmobiliarias, la privatización y la desregulación, una carrera hacia el fondo en términos salariales y de condiciones laborales, y un descenso de la productividad resultado de los desplomados niveles de inversión. (German, 2016: 8)

De esta manera concluye esta serie de 3 artículos sobre los cambios que introdujo el gobierno de M. Thatcher en Gran Bretaña en general y sobre la clase obrera en particular. A pesar de los años, muchos pasajes de esta historia poseen una actualidad sorprendente, sin dudas que es un espejo en el cual podemos mirarnos desde nuestro presente para pensar y reflexionar sobre prácticas, discursos y elementos que pueden parecer novedosos o rupturistas, pero en el fondo son continuidades.

Notas

*Hace referencia a un periodo en la historia del Partido Laborista, desde mitad de los años 80, bajo el liderazgo de Tony Blair

Bibliografía

* Farfán, G. (1991). Las lecciones del neoliberalismo británico. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 36(145), 103-126.

* German, L. (2016). El escape de la casa desolada. Clase obrera y organización en Gran Bretaña hoy. Razón y Revolución, (29), 7-40.

* Hobsbawm, E. (2011). La revolución social, 1945-1990. En Historia del siglo XX (251-278). Buenos Aires, Argentina: Crítica.

* Todd, Selina (2018) «Capítulo 14: Problemas y conflictos» y «Capítulo 15: Tiempos duros» en El pueblo. Auge y declive de la clase obrera (1910-2010). Madrid, España. Ed. Akal.

Fiel creyente de que todas las personas somos intelectuales -como decía Gramsci-, impulso este medio con el fin de generar herramientas para pensar crítica e históricamente. Profesor de Historia. Algún día voy a presentar la tesis. Bostero, fanático de Charly García, Borges y LeBron James.

Pd: no se me ocurrieron descripciones tan buenas como las de mis colegas.