El giro político de Balbín y las elecciones de 1975 en Misiones

De ser encarcelado por Perón en el penal de Olmos, al abrazo en Gaspar Campos. Las repercusiones de la decisión del caudillo radical

HISTORIA

Nicolás Godoy

12/20/202413 min read

El inicio de los años 70’ representó un cambio generalizado en el clima político de la Argentina. Tanto el golpe de Onganía al gobierno de Arturo Illia (que los militares denominaron “la Revolución Argentina”) y la serie de movilizaciones de finales de los años 60’, principalmente el Cordobazo, marcaron el fin de dinámicas imperantes hasta ese entonces.

El golpe significó que se pasó del clivaje marcado por el antiperonismo, a una nueva antinomia que tenía por objeto la participación política en general. Esto quiere decir que a diferencia de dictaduras anteriores, no se persiguió a un espacio en particular (el radicalismo en los años 30’, el peronismo en los 50’), sino que se prohibió a todos los partidos políticos, además de otras expresiones cómo las culturales que eran censuradas para salvaguardar el orden “occidental y cristiano”. Quienes encabezaron el derrocamiento del gobierno radical, tenían cómo objetivo refundar el país en todas sus esferas (política, social, económica, cultural, etc) y perpetuarse en el poder. A partir de aquí, los mismos ya no se presentaban como los garantes transicionales de la democracia, sino cómo los salvadores de la patria.

Sin embargo, el ciclo de movilizaciones conocido cómo los “azos” puso fin al proyecto del bloque de las clases dominantes representadas en el gobierno. El Cordobazo fue el punto máximo de esta lucha, representó el agotamiento del modelo existente y habilitó un nuevo periodo político que fue conducido, principalmente, por tres actores: el general Lanusse, Perón y Balbín. Este cambio en el tablero político no solo significó la caducidad de los modelos anteriores (gobiernos radicales con el peronismo proscripto y gobiernos militares), sino también la caducidad del antiperonismo cómo práctica política eficiente y representativa. Además, el peronismo permeó a nuevas capas sociales que antes le repelían (cómo los sectores medios y los estudiantes universitarios).

Tal cómo lo anticipó el periodista político de la época Mariano Grondona, en una nota semanas posteriores de la asunción de Onganía, “o la revolución argentina triunfa y resuelve los déficits crónicos históricos de la sociedad argentina o vuelve Perón” . Fue así que los diferentes acontecimientos de las últimas décadas confluyeron cómo caldo de cultivo para la inminente vuelta a la legalidad del peronismo al juego político nacional, lo que no significó necesariamente la vuelta del fundador de ese movimiento. Puede decirse que esto tuvo -en un principio- un relativo éxito, ya que el expresidente no pudo presentarse a elecciones, siendo Cámpora el designado para encabezar el FREJULI “El peronismo era suficientemente legal, Perón no” (Horowicz, 2013, p. 304). Sin embargo, esto no impidió la victoria del peronismo, y tampoco el regreso de Perón al país y al poder.

Entonces, es ante este contexto que el radicalismo conducido por Ricardo Balbín produce un giro en su estrategia política. Cabe mencionar que “el chino” resultó victorioso en la disputa por la identidad del radicalismo (no sólo de manera legal, ya que en 1972 logra quedarse jurídicamente con el sello partidario e impide que otras fuerzas puedan utilizar también oficialmente el término ”radical”), en el proceso que se abrió en 1957 cuando él y Frondizi dividieron el partido. La trayectoria del radicalismo frondizista fue en franco retroceso después de la experiencia de gobierno de la UCR Intransigente (UCRI), y luego la misma se dividió entre el Partido Intransigente (PI) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Es así que UCR del Pueblo (UCRP) quedó cómo la continuadora oficial de la UCR.

El cambio en la estrategia política por parte de la UCR tuvo que ver no sólo con abandonar el antiperonismo cómo bandera, sino confluir con el peronismo y su posterior apoyo al gobierno y su Plan Gelbard:

El éxito de su rechazo no tuvo precedentes: la soledad política del gobierno del general Lanusse no tuvo parangón. Tan es así que Ricardo Balbín, dirigente histórico de la partición radical, y acérrimo enemigo del acuerdo con Perón, no solo aceptó integrar la Hora del Pueblo –lo que no constituía una novedad menor–, sino que rehizo el quebrado puente con el general visitándolo en su casa de Gaspar Campos, tras su retorno a la Argentina (Horowicz, 2013, p. 368)

Dicho encuentro produjo un impacto político profundo en todo el país, ya que Balbín fue encarcelado durante el gobierno de Perón. Entonces, ese abrazo efectivamente demostraba una reconciliación entre las fuerzas con mayor representatividad. Este fue un giro rotundo, que representó una gran apuesta e incertidumbre para el radicalismo, ya que se salió del lugar de principal oposición civil al peronismo, lo que significó la potencial pérdida de su electorado. No obstante, el antiperonismo acérrimo y conservador no logró hacer pie en las elecciones del año 1973, siendo Francisco Manrique su principal representante.

Aunque el radicalismo estuvo lejos de poder ganar esas elecciones, Balbín comprendió que el partido en ese entonces poco podía hacer para triunfar ante el peronismo, pero su estrategia le sirvió para producir una renovación dentro de los límites partidarios. Retomando el argumento del Dr. Alejandro Horowics brindado en su seminario Las Malas Lecturas, donde plantea que “Balbín eligió a Alfonsín cómo su opositor”, se puede entender el proceso de crecimiento del radicalismo, que logró incorporar de manera orgánica al partido -mediante el Movimiento de Renovación y Cambio (MRyC)- a la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical (JCN-JR)*. Es necesario aclarar, que desde la escisión del 57’, la UCRP se quedó sin militancia juvenil debido a que este sector fue seducido por Frondizi.

Balbín también entendió que a esa juventud permeada por el contexto internacional (Revolución Cubana, el Mayo Francés, el Rock and Roll, la Guerra de Vietnam y el movimiento Hippie) que habitaba las universidades -que durante los años 40’ y 50’ fue bastión del antiperonismo-, él y su estilo de liderazgo no los representaba:

La UCR de Balbín se limitó a dejar en claro que ya no era el partido gorila de masas, (...) La desgorilización de las capas medias universitarias, a las que los partidarios de Alem siempre fueron sensibles, era un valor sobreentendido (Horowicz, 2013, p. 303)

Es entonces que Alfonsín sirve de catalizador para este sector juvenil (que mediante la creación de agrupaciones estudiantiles radicales que terminaron confluyendo en Franja Morada que en alianza con una rama del socialismo logran la conducción de la Federación Universitaria Argentina) y otros espacios que luego del golpe del 66’ se sintieron defraudados por la conducción del partido. También, ante el acercamiento entre los dos máximos dirigentes de ambos partidos y las posibilidades que planteaban una fórmula Perón-Balbín, Alfonsín contuvo a quienes no estuvieron de acuerdo con el giro del viejo caudillo radical al plantear que había que mantener la identidad del partido -replicando la vieja tradición yrigoyenista de rechazar alianzas electorales-.

Esta lectura y cambio de estrategia por parte de Balbín y el radicalismo, tuvo su réplica en la provincia de Misiones. En esta provincia, la UCR era conducida por un grupo político denominado Lista Verde (LV)**, que tenía afinidades y relaciones con las dos líneas internas que se disputaban la conducción del partido a nivel nacional (el MRyC y la Línea Nacional). Este grupo -con vínculos familiares entre sus integrantes- tenía una correspondencia generacional con sus alianzas, siendo el grupo más adulto encabezado por Mario Losada aliado de Balbín y el grupo más jovén llamado Nueva Idea Radical (NIR) afín a Alfonsín.

Voy a tomar dos hechos que ilustran este giro político por parte del radicalismo misionero. El primero tiene que ver con la expulsión de un grupo de afiliados por envíar una solicitada en repudio al regreso de Perón al país. Este grupo llamado “boina blanca”, también cuestionaba la conducción partidaria de la LV y sus acuerdos con el otro espacio más representativo, llamado Lista Azul (LA).

La expresión pública en contra -y de manera despectiva- del regreso de Perón al país de este grupo, mereció una respuesta pública por parte de uno de los dirigentes del NIR, Teodorico Krieger, quien manifestaba

En cuanto al regreso de Perón, le expreso lo siguiente: Si su retorno responde al claro deseo de ponerse al frente de su partido para la lucha frontal contra el Régimen, sea bienvenido (…) Siga despreocupado de nuestros gorilas y los propios, que no son pocos, y bien peludos, que así el pueblo argentino sin falsas antinomias descubriera al enemigo común, y hallará el camino de la paz (El Territorio 19/11/1972).

Esta declaración representa la visión y actitud de la dirigencia radical en su conjunto, respecto a la cuestión del peronismo. Es decir, tanto la LV como la LA, no decidieron una estrategia de antagonizar en contra del peronismo, sino contra la dictadura.

Esta posición, sería acompañada de una coherencia con respecto a las acciones llevadas a cabo por el Comité Provincial (CP), ya que dicho organismo decide eliminar las afiliaciones de los dirigentes Rolando Olmedo, Severo Ramírez y Rufo Moraíz, del movimiento Boina Blanca. Los pedidos de expulsión fueron presentados por Jorge Velázquez (LV) y Hernán Damiani (LA), y el CP argumentaba que se aceptan dichos pedidos ya que “constituyen un factor perturbador permanente en la vida del Partido (…) Resuelve: eliminar los registros partidarios (…) en virtud de las reiteradas actitudes de alzamiento y utilización de expresiones lesivas para las autoridades partidarias y su línea política” (El Territorio 29/11/1972). Cabe recalcar, que esta medida estaba prevista en las facultades partidarias, es decir, que existían los mecanismos para mantener la estabilidad organizativa ante estos casos de disidencia y que podrían afectar el desempeño político del partido. Con respecto a esto, la expulsión de dichos afiliados reclutó algunas solidaridades como las del dirigente de Apóstoles y miembro del CP como vocal, Jorge Ostafchuk, y del delegado a la Convención Nacional, Manuel Verón; ambos plantearon su desacuerdo con la conducción del CP y que la decisión de la expulsión fue el hecho que los llevó a decidir renunciar a sus respectivos cargos (El Territorio 4/12/1972).

Entonces, esta situación de conflicto con un sector minoritario del partido, revela unidad de criterio en la estrategia política de la dirigencia partidaria en su conjunto. Este hecho expresa el objetivo de presentarse como una alternativa para la sociedad, y no como una mera oposición al peronismo. Se buscaba salir de la antinomia de peronismo-antiperonismo, tal como lo expresara T. Krieger “La UCR tiene 80 años de vida útil para el País (…) y le espera en el futuro, en esfuerzo compartido, la lucha por la liberación nacional. Mucha cosa para agotarse en ser anti que es no ser nada” (El Territorio 19/11/1972).

El segundo hito que demuestra el cambio, e incluso muestra la ambición de disputar el electorado al peronismo uniendo las tradiciones políticas, se dió en el año 1975 en la campaña a gobernador. Esta elección se produjo debido a que en Misiones, el 30 de noviembre de 1973 fallecieron el Gobernador y Vicegobernador -a solo 6 meses de haber asumido- en un viaje en un avión rumbo a la localidad de Puerto Iguazú***.

La muerte de Perón profundizó la crisis que vivía el peronismo y el país en ese entonces. El primero de julio de 1974 se abrió una nueva etapa en la política nacional y tuvo sus respectivas repercusiones en cada provincia. Sin el factor ordenador que significaba el Presidente, las facciones del peronismo fueron separadas en las únicas elecciones a cargos ejecutivos en el país que se dieron en el año 1975, las elecciones a Gobernador de la provincia de Misiones. Es así que por el peronismo en Misiones se presentaron el FREJULI, el Partido Auténtico y Tercera Posición.

Los actores percibieron que se abrió una nueva etapa de la política, así lo expresaba R. Barrios Arrechea -candidato a gobernador por la UCR- en un acto en Jardín América “con la muerte de Perón termina un tiempo político y comienza otro”, que también expresó la relevancia de las elecciones en Misiones “Los misioneros, siempre tan olvidados, aparecemos ahora como la vidriera donde todo el mundo tiene puestos sus ojos” (El Territorio 1/4/1975). Dicha relevancia es confirmada tanto por la cobertura de medios sobre la elección -tales cómo del diario La Nación- y por el desembarco de figuras nacionales tanto de los partidos radical y justicialista a la provincia para la campaña. Estas participaciones no fueron cómo las habituales, donde los referentes nacionales realizan apariciones esporádicas en algún acto, sino que realizaron giras por toda la provincia y permanecieron durante semanas trabajando activamente en la campaña.

En el mismo acto mencionado anteriormente, el candidato a gobernador se encontraba acompañado de Raúl Alfonsín, quién en su discurso nacionalizaba los alcances de las elecciones misioneras, manifestando que mediante un triunfo de la UCR “podrá realizarse este reclamo fundamental que sirva para decirles a los hombres que están allí, gobernando, en la ciudad de Buenos Aires, que deben rectificar urgentemente el rumbo”, criticando la presencia de López Rega y la actividad represora del gobierno nacional (El Territorio 1/4/1975).

Además, Barrios Arrechea planteó una reiterada apelación al electorado peronista, marcando una continuidad entre Yrigoyen y Perón:

El movimiento nacional que comienza con Yrigoyen y que lleva al pueblo al gobierno es retomado con gran fuerza por Perón, que lo convoca y lo entiende para llevarlo de nuevo al gobierno, pareciera que ahora genera un tremendo vacío. (...) el que peronista en buena hora que lo siga siendo, tiene muchas cosas que señalarle a los que lo trampearon. (El Territorio 5/4/1975)

Entonces, en lugar de haber propuesto una confrontación directa con el peronismo, se planteó una continuidad entre ambas fuerzas, pero que los representantes actuales del peronismo no eran los verdaderos representantes de dicha historia, sino que lo era la UCR.

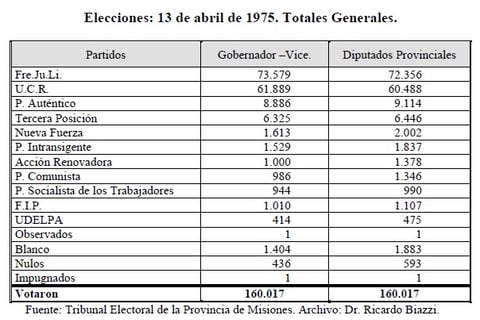

El candidato a gobernador, reforzaba esto con las constantes afirmaciones de cambio en la representación: “No sé por qué magia esta Unión Cívica Radical, que parecía que era un partido de las minorías, vuelve como en la época de Yrigoyen a llenar sus tribunas con hombres de trabajo, colonos o con pequeños empresarios” (El Territorio 5/4/1975). Estos radicales se presentan cómo los que retomaron la tradición de Yrigoyen y -que si bien hubo un aumento en la representatividad del radicalismo en el periodo- marcan una división tajante con el pasado más cercano, exaltando su papel cómo los hacedores de un nuevo florecer político. En cuanto al resultado de las elecciones, fueron los siguientes:****

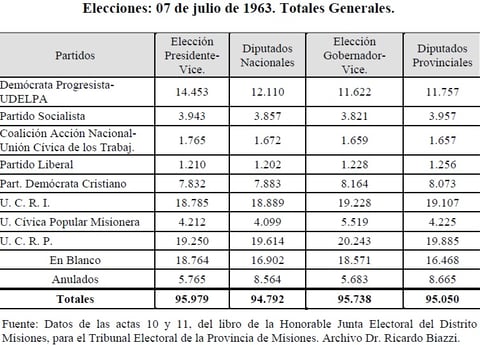

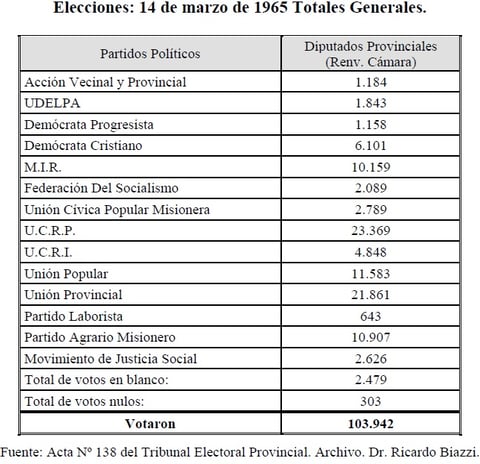

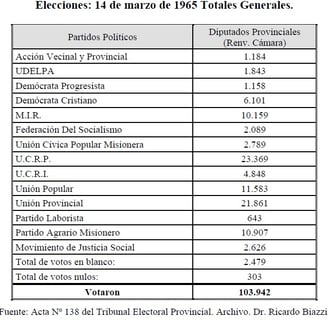

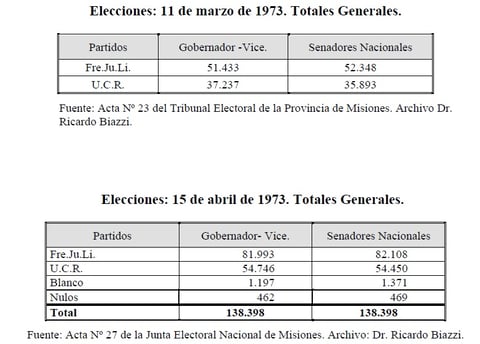

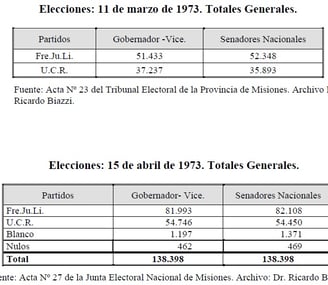

Esto hay que ponerlo en perspectiva con las elecciones anteriores que este elenco político tuvo que enfrentar. Los mismos comparaban estos resultados con el desempeño que tuvieron anteriormente, no solo en las elecciones previas de 1973, también tenían en cuenta el periodo cuando formaban parte de la UCRP y notaban un gran avance: “-en 1975- ahí sí ya estaba consolidado el partido, era ya una fuerza política que tenía representatividad en todos los municipios, en todos lados. Del viejo radicalismo a un nuevo radicalismo mucho más potente, con mucha más presencia y con una manera distinta de militar.” (Entrevista, R. Barrios Arrechea, Posadas 22/7/2020). Esta afirmación tiene su correlato cuando se realiza una comparación con los comicios previos:

Es notorio el crecimiento (acompañado del aumento de la población en la provincia y del momento de efervescencia política que significaron los 70’) en la representatividad, pero también en la ampliación de las bases políticas del partido. La experiencia de las elecciones 1975, que estuvo marcada para los radicales por el desembarque de muchos referentes (sobre todo de la JCN-JR) a la provincia, donde las lecturas políticas, el intercambio y las experiencias jugaron un rol central. Sin caer en teleologías, estos elementos sirven para comprender las particularidades locales que forjaron la trayectoria posterior de los sujetos políticos del radicalismo misionero, que llegaron al poder en la década posterior.

En el Noreste argentino, los resultados para la UCR en las elecciones de 1983 no fueron homogéneos, produciéndose victorias tanto radicales como peronistas en las provincias de la región. Estos hechos cuestionan a los argumentos que adjudican lo acontecido en los diferentes distritos a argumentos tales como “una mala performance del peronismo” o “el arrastre del voto que generó Alfonsín a nivel nacional”. Los planteamientos representan elementos que efectivamente tuvieron algún tipo de incidencia situacional, pero que no son determinantes, ni constituyen explicaciones por sí mismas de un proceso histórico. No cuestionar estas afirmaciones sería conformarse con explicaciones simplistas, superficiales y con influencias de intencionalidades de corte ideológico. Además, “Al deponer falsos nacionalismos metodológicos construidos a partir del estudio de partidos en Buenos Aires (u otra gran urbe), emergen realidades disímiles (…) y hasta ritmos particulares del inicio, la expansión y el ocaso de determinados partidos políticos” (Ferrari y Martocci, 2019, p. 290).

Notas

*Espacio político creado por los jóvenes de la UCRP, dónde sus principales referentes eran dirigentes estudiantiles e hijos de dirigentes radicales, por fuera de la institución partidaria y opositores a la LN.

**Estos agrupamientos que se presentaban a los comicios internos con denominación de colores en el nombre de sus listas, estaban compuestos por subgrupos que podían responder a diferentes orientaciones a nivel nacional. Al interior del partido, esto quedaba cómo una marca identitaria y se convierten en líneas internas consolidadas.

***En el avión también se encontraban sus respectivas esposas y la hija de Irrázabal. No hubo ningún sobreviviente del accidente, y en la actualidad existe una causa abierta al respecto, llevada a cabo por los familiares de la víctima.

****Los cuadros fueron extraídos de Urquiza, E. Y. (2005). Las prácticas políticas en los partidos radical y peronista de Misiones (1947- 1997) (Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona).

Bibliografía

Ferrari, M y Martocci, F. (2019) Partidos políticos y fuentes para su estudio. En Salomón Tarquini, C. y otros (2019) El hilo de Ariadna: propuestas metodológicas para la investigación histórica. Buenos Aires: Prometeo, p.285-292.

Horowicz, A. (2013). Las dictaduras argentinas: Historia de una frustración nacional (1.ª ed.). Buenos Aires: Edhasa. E-book.

Fuentes

Diario El Territorio

Entrevista realizada a Ricardo Barrios Arrechea en su domicilio, Posadas, Misiones. 22 de julio del 2020. (Entrevista, R. Barrios Arrechea, Posadas 22/7/2020)

Fiel creyente de que todas las personas somos intelectuales -como decía Gramsci-, impulso este medio con el fin de generar herramientas para pensar crítica e históricamente. Profesor de Historia. Algún día voy a presentar la tesis. Bostero, fanático de Charly García, Borges y LeBron James.

Pd: no se me ocurrieron descripciones tan buenas como las de mis colegas